예로부터 자동차 산업을 주도한 국가가 글로벌 경제의 패권을 장악했습니다.

제조업의 꽃인 자동차 산업은 기술 발전과 수출, 고용의 측면에서 전방위적인 영향력을 발휘합니다.

과거 현대차가 빠른 추격자(fast follower)였다면 이제는 산업을 이끄는 선두 주자(first mover)로 부상했습니다.

글로벌 취재 현장에서 느낀 현대차의 과거와 현재, 미래의 주소를 그대로 전달해드립니다.

연재는 40회 이후 서적으로 출간될 예정입니다.

매년 4월 자동차 업계의 이목은 뉴욕으로 쏠린다.

뉴욕 오토쇼에서 열리는 월드카 어워즈의 '세계 올해의 차(World Car of the Year, WCOTY)' 결과를 확인하기 위해서다.

WCOTY는 북미·유럽 올해의 차와 함께 세계 3대 자동차상으로 불린다.

특히 특정 지역이 아닌 전 세계를 대상으로 평가가 이뤄진다는 점에서 권위와 상징성이 있다.

최소 2개 대륙에서 연간 1만대 이상 팔린 신차에만 후보 자격이 주어지며 성능과 가치, 안전, 친환경성, 시장 중요도, 감성, 혁신성 등 다양한 심사를 통과해야 왕좌에 오를 수 있다.

심사위원은 전 세계 30개국 이상에서 모인 자동차 전문기자 100여명으로 구성된다.

현대차그룹은 올해까지 이 상을 4년 연속 수상했다.

2022년 아이오닉 5를 시작으로 2023년 아이오닉 6, 2024년 EV9, 2025년 EV3가 '세계 최고의 신차'라는 영예를 안았다.

한 번 받기도 어려운 상을 한국 브랜드가 4년 연속, 그것도 전기차로 수상하는 이변이 일어난 것이다.

WCOTY 이외에도 현대차·기아 전기차가 유럽·영국·덴마크 올해의 차, 탑기어어워즈, 카앤드라이버 어워즈 등 각종 자동차상을 석권하자 업계는 현대차그룹의 혁신 기술력에 주목하고 있다.

특히 4년 연속 WCOTY 수상 차량이 모두 같은 플랫폼을 기반으로 만들어졌다는 점에서 현대차그룹의 전기차 전용 플랫폼 'E-GMP'에 이목이 쏠린다.

현대차그룹은 E-GMP를 2020년 말 공식 발표하고 2021년부터 양산차에 적용하기 시작했다.

플랫폼을 최초로 공개한 2020년 무렵엔 이미 테슬라, 폭스바겐(MEB), GM(Ultium) 등 주요 글로벌 제조사들이 전기차 플랫폼을 개발하고 있거나 이미 상용화한 상황이었다.

전기차 전용 플랫폼 도입에서 상대적으로 후발주자였던 현대차그룹은 한발 늦은 대신 압도적인 기술력 차이를 보여줘야만 했다.

이를 위해 현대차그룹은 ▲초고속 멀티 충전 ▲양방향 충전(V2L) ▲승온 히터 등 첨단 신기술을 적용한 전기차 플랫폼을 내놨다.

대중차 브랜드 중에서 이같은 혁신 기술을 대거 적용한 제조사는 현대차·기아가 유일했다.

우선 현대차·기아는 E-GMP 플랫폼에 800V 고전압 시스템을 적용한 초고속 충전 기술을 업계 최초로 도입했다.

덕분에 E-GMP를 적용한 전기차는 350㎾급 전력을 받아들이며 배터리의 10%에서 80%까지 충전하는 데 걸리는 시간을 30분 내외에서 18분으로 단축했다.

5분 정도 충전하면 약 100㎞를 갈 수 있으며, 일단 한번 완전 충전하면 500km 이상 주행이 가능하도록 설계됐다.

기존 제조사들은 400V 전압 시스템을 전기차에 널리 사용해왔다.

충전소는 물론 전기차에 활용되는 부품까지도 400V에 맞춰 개발이 진행됐다.

하지만 현대차그룹은 충전 시간을 획기적으로 줄이기 위해서는 생각의 전환이 필요하다고 봤다.

충전기의 출력 전력(P)은 전압(V)과 전류(I)의 곱으로 계산된다(P=V×I). 전력을 높이기 위해 전류나 전압 중 하나를 증가시켜야 하는데, 전류를 높일 경우 케이블과 커넥터가 굵고 무거워지며 발열 문제도 커진다.

반면 전압을 높이면 필요한 전류가 줄어들어 케이블을 더 얇고 가볍게 만들 수 있고, 발열과 열손실도 줄일 수 있다.

이에 현대차는 전기차 시스템의 전압을 400V에서 800V로 높이는 방법을 선택했다.

이를 통해 350kW급 초고속 충전기로 충전이 가능한 전기차를 상용화했으며 충전 시간을 획기적으로 단축할 수 있었다.

현대차는 충전기의 현실적인 사용도 고려했다.

우리 주변에 흔히 찾아볼 수 있는 충전기는 50~250kW의 출력을 내는 400V 충전 시스템이다.

전기차만 800V로 앞서간다면 아무리 좋은 첨단 기술이라도 무용지물이 될 수 있다.

이를 위해 현대차는 400V와 800V를 자체적으로 호환해 충전할 수 있는 멀티 급속 충전 시스템을 개발했다.

기존 400V 급속 충전기를 전기차에 연결하면 구동용 전기모터 내부에 장착된 통합 인버터가 800V로 전압을 높여 고전압 배터리를 충전하는 시스템이다.

현대차는 별도 어댑터나 제어기를 장착할 필요 없이 E-GMP 시스템 내에서 알아서 충전의 전압을 바꿔주는 기술을 만들어냈다.

세계 최초로 개발된 이 기술은 현대차그룹이 특허를 보유하고 있다.

E-GMP 기반의 현대차·기아 전기차가 가진 또 다른 무기는 V2L(vehicle to load)다.

V2L은 전기차 배터리에 저장된 전력을 외부기기에 공급할 수 있는 양방향 충전 기술이다.

이 기술을 활용하면 전기차를 이동 가능한 대형 보조배터리처럼 활용할 수 있다.

E-GMP는 최대 3.6㎾h의 전력을 외부로 공급할 수 있다.

야외 활동을 할 때 별도의 발전기나 추가 장비 없이 전기차에 가전제품, 전자기기 등을 연결해서 사용할 수 있을 정도의 전력이다.

거의 모든 전기차 주요 라인업에 V2L 기능을 탑재한 브랜드는 현대차·기아가 유일하다.

마지막으로 주목할 만한 기술은 배터리를 따뜻하게 데워주는 승온 히터다.

보통 주변 기온이 낮아지면 배터리는 충전 속도가 현저히 느려진다.

리튬이온 배터리의 이온은 액체 상태인 전해질을 통해 음극과 양극을 오가면서 배터리의 충전과 방전을 반복하는데, 겨울철 추운 날씨 탓에 액체 상태의 전해질이 굳어진다면 배터리의 성능이 현저히 떨어지고 충전 시간도 길어질 수밖에 없다.

이를 방지하기 위해 현대차는 충전을 할 때 배터리 온도를 순간적으로 높여서 전해질의 액체 상태를 유지하도록 만드는 승온 히터를 배터리팩 외부에 장착했다.

대부분 완성차 업체들은 2020년 전후로 전기차 전용 플랫폼을 도입하기 시작했다.

전기차만 생산하는 신생 업체 테슬라는 2012년부터 일찌감치 전기차 플랫폼을 적용해 시장에 변화의 바람을 불러왔다.

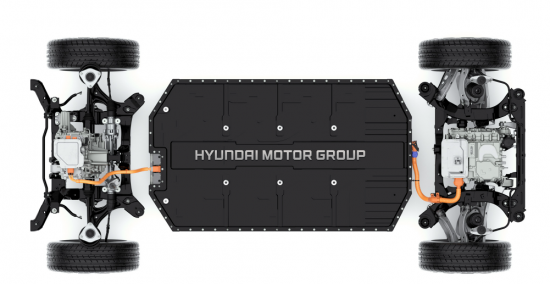

테슬라는 배터리를 바닥에 넓게 깔고 모터와 주요 부품을 차량 하부 프레임과 일체화한 스케이트보드 플랫폼을 도입했다.

스케이트보드 방식은 전기차 시장에서 전용 플랫폼의 표본이 됐다.

전통 자동차 제조업체들이 2020년대 들어 고도화한 전기차 전용 플랫폼을 내놓을 때도 이 방식을 차용했다.

배터리를 바닥에 넓게 까는 구조는 차량 디자인에 자유를 불러왔다.

내연기관차처럼 엔진룸이나 변속기, 배기가스 배출 장치 같은 복잡한 구조물 없이 바닥을 평평하게 만들 수 있기 때문이다.

평평한 바닥 위에 마음에 드는 형태로 차체만 만들어 올리면 된다.

실내 공간도 훨씬 넓어지기 때문에 실내 디자인도 자유롭게 꾸밀 수 있다.

또한 배터리를 바닥에 두면 무게중심이 아래로 내려가 주행 안전성과 코너링 성능도 좋아진다.

차량 개발과 생산 측면에서도 효율이 높아진다.

플랫폼을 모듈화해서 구성하면 다양한 차종에 따라 길이와 폭을 쉽게 조정할 수 있다.

하나의 플랫폼으로 세단, SUV부터 소형차, 대형차까지 다양한 차종을 만들 수 있다는 의미다.

당연히 개발과 생산 비용이 줄어든다.

E-GMP로 전기차 플랫폼 개발의 중요성을 확인한 현대차그룹은 이르면 2026년 차세대 플랫폼을 내놓을 예정이다.

전기차 캐즘(일시적 수요 둔화)으로 차세대 플랫폼의 양산차 적용은 늦어지고 있으나 현대차그룹 혁신 전기차 기술에 대한 시장의 기대감은 높아지고 있다.

게다가 2020년대 이후 최근 5년 사이 중국 전기차 업체의 약진으로 전기차 플랫폼 기술 경쟁은 더욱 치열해지고 있다.

지난 3월 중국 전기차 1위 업체인 BYD는 5분 충전에 400㎞를 주행하는 '슈퍼 e 플랫폼'을 세간에 공개했다.

이 전기차 플랫폼은 전압 1000V의 시스템을 활용해 최대 1000㎾의 충전 속도를 지원한다.

배터리 용량 대비 충전 출력 비율을 나타내는 'C'값 기준으로는 10C다.

배터리 용량 대비 10배의 전류로 충전이 가능하다는 의미로, 이론상으로는 6분 만에 완전 충전이 가능하다.

내연기관차의 주유 속도와 맞먹는 수준의 충전 속도다.

이에 대항하기 위한 현대차그룹의 고민도 깊어질 것으로 보인다.

현대차그룹도 이미 8C 수준의 충전 기술을 2년 전에 확보했으며, 10C 수준의 기술 개발은 시간문제일 것으로 보인다.

하지만 기술 확보와 기술 상용화는 다른 영역에서 고민해야 할 문제다.

기술 개발은 얼마든지 속도를 낼 수 있지만 상용화와 제품 출시는 시장의 성숙도나 개발 비용, 소비자 가격 등 현실적인 부분까지 고려해야 한다.

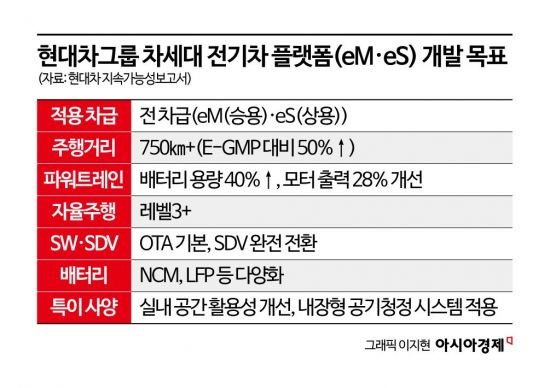

현대차그룹이 2026년을 목표로 개발 중인 차세대 플랫폼 eM은 또한번 전기차 시장의 패러다임을 바꿀 전망이다.

개발 목표를 살펴보면, 기존의 E-GMP 대비 주행가능 거리 50% 이상 개선(750km 이상 예상)하고 배터리 용량은 40% 키우되 급속 충전 시간은 줄여야 한다.

모터 출력을 28% 이상 개선하고 최고 수준의 전비 효율을 유지한다.

그밖에도 배터리 화재 시 화염에 노출되지 않는 구조를 적용하고 레벨 3 자율주행 기술, 실내 공간 활용성 개선(B필러를 없앤 양문형 도어 등), 무선소프트웨어업데이트(OTA) 기본 적용, 내장형 공기청정시스템 탑재 등 다양한 목표를 제시하고 있다.

결국 미래의 전기차 주도권은 누가 더 빠르고 정교하게 플랫폼을 진화시키느냐에 달려 있다.

현대차그룹의 다음 한 수가 기대되는 이유다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제 무단전재 배포금지>